прошло пять лет.

– Тот случай как-то изменил ваше отношение к Казахстану?

– Мне здесь нравится, несмотря на все сложности и вещи, которые могут мне здесь не нравиться. У меня не укладывается в голове, что я куда-то возьму и уеду. Я бывал за границей не раз, в арт-резиденциях в Европе. При условных политических свободах там есть и свои политические сложности. У нас сложности другие – у нас нет рынка, который есть там, но выжить здесь как-то проще. Дело в том, что если бы я туда поехал и остался, я бы не знал как художник, над чем работать. То есть все темы, которые меня волнуют, – они здесь, в том числе и проблемы. Это всё наше, родное. А если брать Корею, где я пожил некоторое время, – другая планета, где тоже не понимаю, как мне там существовать как художнику.

– Кстати, что думаете об алматинских муралах? Если бы вам дали такую возможность, что бы нарисовали на стенах?

– Что касается моего личного вкуса, я считаю, что на больших стенах в городском пространстве следует стремиться к каким-то лаконичным формам. Может быть, абстрактным, но не обязательно, каким-то монументальным формам. Я не люблю, когда фотографическое очень реалистичное изображение просто берётся и увеличивается. Я не вижу в этом работы художника. Вспомните модернистскую традицию, когда создавались монументальные образы специально под большой формат, когда они работали в гармонии с архитектурой, работали со зданием, средой. Именно поэтому я очень люблю монументальное искусство советского времени, которое у нас есть, и многое, к счастью, сохранилось в кинотеатре «Целинный», в киноцентре «Арман». Я очень рад, что сейчас эти работы, их ценность осознаются. Когда я говорю про советское монументальное искусство, я не призываю вернуться к нему, я говорю о принципах работы.

– В вашей семье были художники?

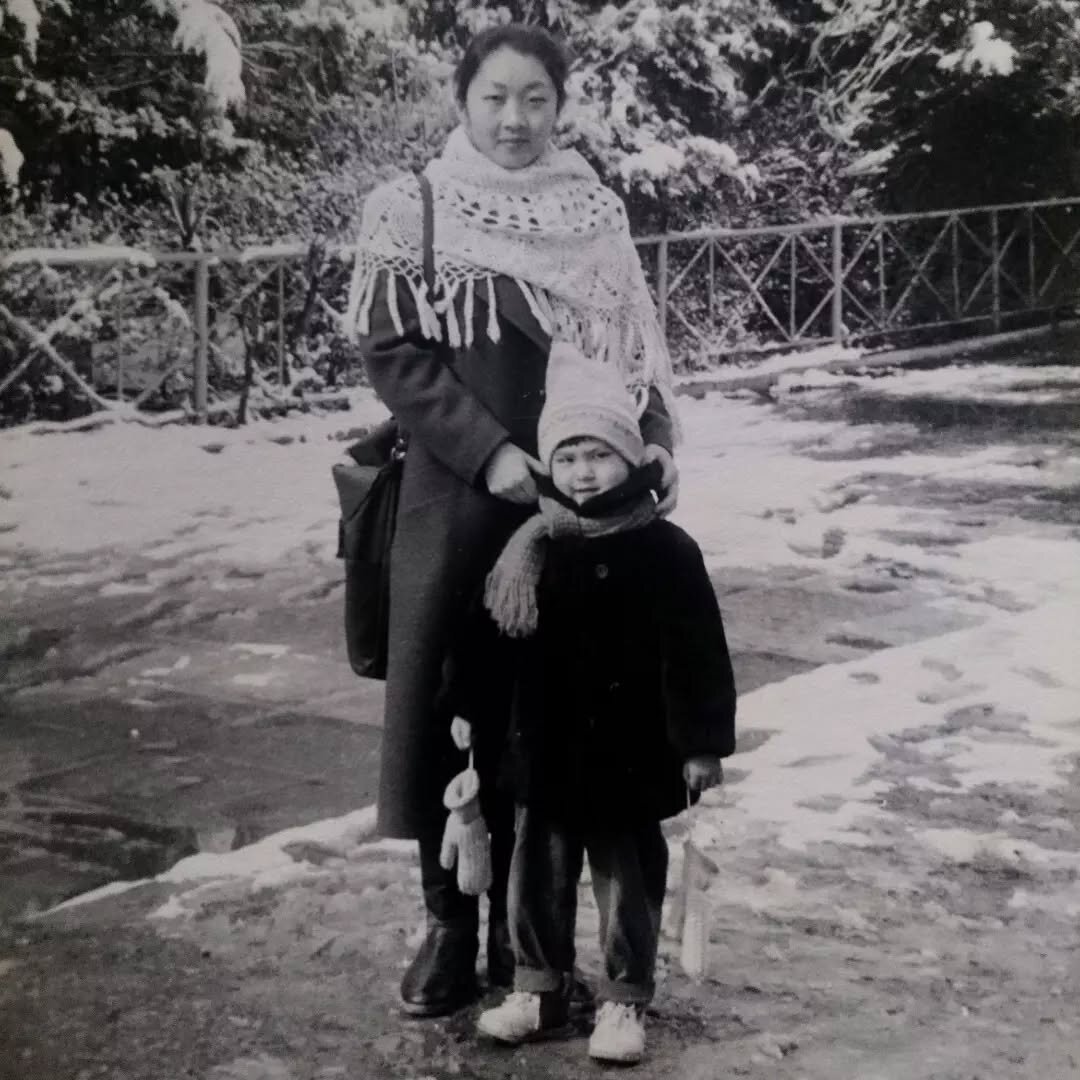

– У меня родители учились на худграфе в Омске, там и познакомились. Мама преподаёт рисование и труд в школе, а папа работает как художник-оформитель. До 12 лет я жил в посёлке Кировский в Южно-Казахстанской области, ныне Асыката, недалеко от Жетысая. Хоть мы и жили в посёлке и не было возможности ходить в музеи, дома у нас были книги и журналы о художниках, искусстве. Как-то с мамой на каникулах приехали к бабушке в Алматы. Друзья мамины посоветовали – пусть сын сдаст вступительные экзамены в школу-лицей при Национальной академии искусств им. Т. Жургенова. Пусть попробует. Я раз – и поступил. Мама говорит, ну ладно, теперь тебе придётся учиться здесь. И уехала (Роман громко смеётся, заново переживая тот неожиданный для шестиклассника поворот судьбы).

– Поступали осознанно?

– Мама спрашивала до этого, чем ты хочешь заниматься в будущем? Я говорил, хочу быть художником, мультфильмы рисовать. Она: «Ну тебе тогда в Алматы надо поступать».

– Какие воспоминания о том периоде учёбы?

– Очень хорошие, мне очень нравилось учиться. По сравнению с обычной школой это было как что-то суперинтересное. В обычной школе я не могу вспомнить чего-то такого – самое интересное было за пределами школы. А когда я поступил в художку – это и пленэры, и какие-то общие интересы.

– Когда учились, если посмотреть с высоты нынешнего возраста, куда вас тянуло, уже угадывался ваш почерк?

– Вы сейчас про мою графику или про иллюстрации?

– Иллюстрации (Роман – автор нескольких оригинальных обложек и иллюстраций для журнала KISTORY).

– Ой, ну нет. Это очень большой путь, за который ты часто меняешь технику, годами нарабатываешь стиль. Это не значит, что сейчас я пришёл к какому-то своему стилю, это же постоянно меняется. В будущем я точно несколько другими вещами буду заниматься в искусстве.

– Говорят, каждый журналист мечтает написать книгу, но приходится писать статьи, репортажи. У художника похожая жизнь, хочется писать для выставки, но чтобы жить, нужно подрабатывать, делать, например, иллюстрации к нашему журналу.

– Заниматься прикладными видами работы, чтобы просто заработать на жизнь, – это нормально. У кого-то это становится основным занятием, и если это нравится, то это классно. Я одно время очень много занимался иллюстрацией, несколько лет. В последнее время больше стараюсь заниматься чистым искусством. Для себя, в своей мастерской.

– А какая тема сейчас вами движет, над чем работаете?

– У меня несколько тем. Во-первых, это продолжение темы корейского языка, той, над которой работаю уже несколько лет. Собираюсь показать её в следующем году на выставке. Ещё есть такая серия, связанная с географией, – делаю коллажи. Это сложно объяснить, проще будет показать.

– Наверное, не так много ценителей современного искусства, которые находят в нём что-то?

– Не так много (Смеёмся).

– А как-то надо его приближать к народу или же не надо?

– Ну это, как говорится, делай что должно, и будь что будет. То есть когда ты этим занимаешься, ты, во-первых, делаешь, как ты чувствуешь, чтобы тебе это понравилось, чтобы это было честно. Ну и всё. А дальше – насколько это станет популярным, как это будет продвигаться – уже как будто не твоя работа. Ты что-то делаешь, запускаешь, бросаешь во Вселенную, дальше это уже работает как бы само. У него дальше своя жизнь, ты уже не можешь вмешиваться. А если ты пытаешься как-то сконструировать что-то: вот сделаю и стану популярным, скорее всего, получится не очень. Если ты хочешь стать успешным и богатым, то тебе вряд ли нужно заниматься современным искусством и вообще каким-либо искусством.

– Вам абстрактное искусство близко?

– Я люблю абстрактное искусство, но долгие годы не мог им заниматься.

– Почему?

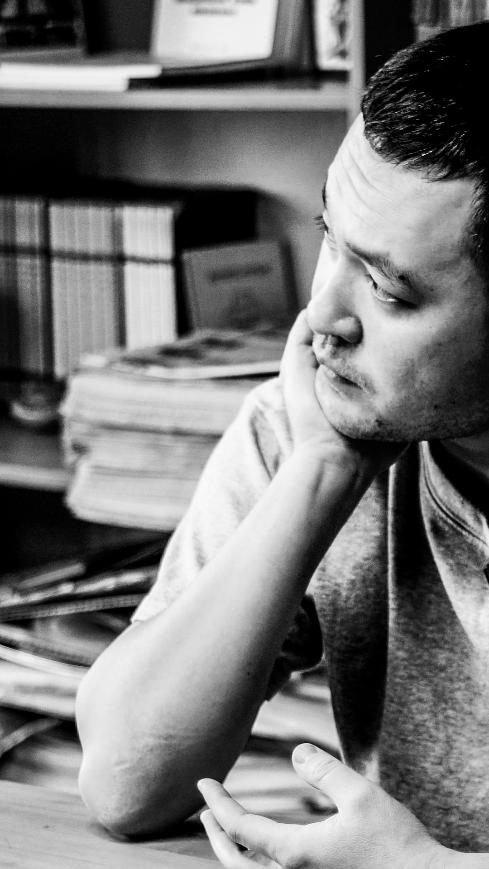

– Это сложно. Это кажется, что легко, на самом деле это сложнее. Легче нарисовать что-то реалистичное. Сейчас у меня есть эскизы, над которыми я работаю, делаю коллажи. Пока никому их не показываю, потому что для меня самого это ещё учебный процесс (автору жаль, напрашиваться в мастерскую, чтобы сделать несколько его портретных снимков, уже не буду). Я беру незаконченные эскизы, смотрю каким-то другим взглядом. Могу их перевернуть, разрезать и сделать что-то совершенно другое. У меня постоянно так бывает.

Абстрактному искусству больше 100 лет. У Василия Кондинского, одного из основателей современного абстрактного искусства, была целая теория, где он объяснял, как работают формы и цвета, как это влияет на психологию восприятия человека. И когда зритель на это смотрит, он может этого даже не понимать, не задумываться, но это всё равно будет на него работать. Абстрактные работы мы воспринимаем эмоционально. В чистой абстракции, конечно, не стоит пытаться вообще найти какую-то смысловую составляющую, какой-то сюжет. Самое лучшее, что можно сделать как зрителю, это насладиться чистой формой как музыкой. Мы просто слушаем и получаем удовольствие, либо не получаем.

– Я наткнулся в Instagram на публикацию одной девочки тягубя. Она находилась тогда в Корее. Последние две строчки были такие: «Корея – это место, где началась моя семья. А мама всегда говорила, что семью нужно ценить». Есть ли в Корее что-то такое, что помогает нам как-то ощутить свою принадлежность к корейскому?

– Самое очевидное это то, что есть у тебя дома. Что есть дома у бабушки и дедушки и в Корее – это еда! Паби-мури, чим-чи, тяй! Просто будто с другим оттенком. Но ты сразу понимаешь – это что-то родное. Тебе не надо там учить язык, ты как бы уже вот это знаешь.

– У бабушки и дедушки были корейские имена?

– Я спрашивал у бабушки, она сказала, что нет, но у её старшей сестры Оли было корейское имя – Чингумя. Мы всегда смеялись, думали будет что-то похожее на Олю. Мою бабушку звали Ни Вера Алексеевна, а дедушку – Нам Пётр Иванович. Я помню, что мы ходили к друзьям, знакомым корейцам, и я там любил смотреть, как тяй делают, крутят жернова.

– Когда родители делали вам годик, что выбрали?

– К сожалению, не делали. Мне мама говорит: «Ну, ты знаешь, когда ты родился, ничего не было. Конец 80-х. Перестройка. Развал». Я помню 90-е годы – очень тяжёлое время, но удивительно, столько хороших, ярких воспоминаний из детства. Сникерсы! Моя бабушка, она такая предприимчивая была, она закупала всё, сидела потом, на улице и продавала сникерсы, жвачки, сигареты поштучно...

– Ну, корейские женщины, они такие, да?

– Да.

Владимир ХАН