위구르인

2025년 1월 기준 위구르인들은 카자흐스탄에서 다섯 번째로 많은 인구를 보유한 민족집단으로, 그 수는 전체 인구의 1.5%인 약 30만 5천 명으로 집계되고 있다.

근대 들어 위구르 민족이 카자흐스탄 땅에 본격적으로 유입된 시기는 1860년대 무렵으로 기록되고 있다. 중앙아시아 튀르크족의 일파로서 오랫동안 현재의 동튀르키스탄 지역을 본거지로 삼아 살았던 이들은 당시 자신들의 땅을 지배하던 청나라에 맞서 봉기를 일으켰으나 궁극적으로 진압되었고, 결국 자신들에 대한 청나라의 가혹한 탄압을 피해 카자흐스탄 땅으로 넘어오게 된 것이 위구르족 이주사의 시초이다(당시 이들과 더불어 청나라의 압제를 피해 중국에서 넘어온 또다른 이슬람계 민족으로는 오늘날 카자흐스탄에서 흔히 ‘둥간(дунгане)’으로 불리는 ‘회족’이 있다).

이후 1950~1960년대에 걸쳐 중국 본토에서 자행된 소수민족 탄압을 피해 또다시 수많은 위구르인들이 카자흐스탄으로 넘어오게 되면서 이미 이 시기를 기점으로 카자흐스탄 내 위구르인 인구는 그 전보다 2배 이상 늘어난 12만 명에 육박하게 된다.

카자흐 땅에 정착한 위구르인들은 소비에트 시기부터 스스로의 문화 및 교육 발전에 두각을 나타내기 시작하는데, 세계 최초로 위구르학을 전문적으로 다루는 연구기관이 ‘카자흐 소비에트 사회주의 공화국 과학 아카데미(현 카자흐스탄 국립 과학아카데미의 전신)’ 산하에 생긴 것과 세계 최초의 위구르 민족 극장이 알마티(당시 알마아타)에 세워진 것을 대표적인 사례로 들 수 있다.

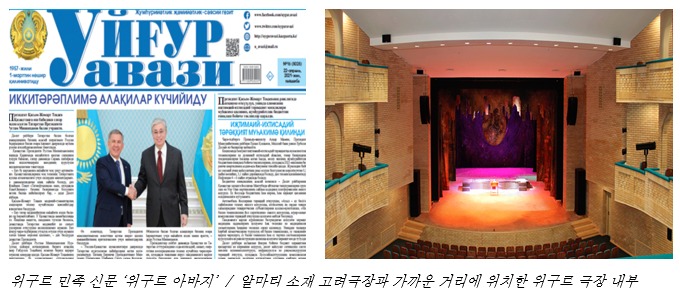

이때 설립된 위구르 민족 극장은 오늘날에 이르러 ‘위구르 국립 아카데미 극장(Республиканский государственный академический Уйгурский театр)’이라는 이름으로 운영되고 있는데, 공식 명칭은 카자흐스탄의 저명한 위구르인 작곡가 쿳두스 쿠자미야로프(Куддус Кужамьяров, 1918~1994)의 이름이 들어간 ‘쿳두스 쿠자미야로프 카자흐스탄 공화국 국립 아카데미 위구르 음악희극장(Республиканский государственный академический Уйгурский театр музыкальной комедии им. Куддуса Кужамьярова)’이다. 카자흐스탄 고려인들의 자랑거리인 ‘카자흐스탄 국립 아카데미 고려극장’이 ‘한반도 외 전세계 최초이자 유일한 한민족 국립극장’이라는 기록을 지닌 것처럼, 본 위구르 극장 또한 ‘전세계 최초이자 유일한 위구르 민족 국립극장’이라는 타이틀을 보유하고 있다.

1934년 알마티 주 소재 셸렉(Шелек) 촌에서 처음 설립되었으며, 소비에트 및 외국의 인기작들을 주 소재로 무대를 꾸미는 것으로 활동을 시작했다. 1961년에는 알마티(당시 알마아타)로 본거지를 이전하고 이 때를 기점으로 본격적인 민족적 정체성 표현에 집중하면서 위구르 극작가들의 작품들을 소재로 다양한 연극을 올리기 시작한다. 특히 소비에트 전성기에는 카자흐 뿐만 아니라 소련 전역과 헝가리, 불가리아, 루마니아 등 동구권까지 활발히 순회하며 다양한 민족들과 문화예술 교류를 펼치기도 했다.

위구르 극장은 소련 붕괴와 카자흐스탄 독립 이후 사회·경제적으로 오랫동안 이어졌던 혼란스러운 시기에도 굴하지 않고 활동을 중단하지 않았으며, 오늘날에도 국내 활동 뿐만 아니라 않고 해외 여러 국제 문화 행사들에 참가하며 위구르인들의 공연예술을 알리는데 힘쓰고 있다.

한편 고려인들의 경우와 마찬가지로 카자흐스탄의 위구르인들의 삶에는 이들만의 자랑스러운 신문 ‘위구르 아바지(Уйғур авази, 위구르인의 목소리)’가 또 하나의 소중한 민족 문화유산으로 자리잡고 있다. 소비에트 시기, 한때 ‘레닌 기치(旗幟)’라는 이름으로 발행되던 본지 <고려일보>의 과거와 흡사하게 1957년 창간 직후부터 한동안 ‘코무니즘 투기(Коммунизм туғи - 공산주의 기치)’라는 이름으로 발행되었던 역사를 가졌다는 점 또한 새삼 각자 뿌리는 다르나 엇비슷한 처지와 운명을 공유했던 소수민족으로서의 동질감을 불러일으키는 대목이다. 또한 특기할만한 것으로는 창간부터 현재까지 키릴문자를 주로 사용하고 있지만, 발행 부수 면에서 전성기를 누렸던 1970년대부터 1990년대 사이에는 아랍 문자를 사용한 별도의 부록이 함께 발행되기도 했다는 점이 있다.

카자흐스탄 위구르 공동체는 이 밖에도 근래 들어서는 전용 웹 포털 ‘Doppalife’를 지난 2015년부터 운영해 오고 있으며 이를 통해 위구르인들의 생활, 역사, 전통에 관한 내용을 비롯해 과학, 교육, 예술 등 다양한 분야에서 이들이 펼치고 있는 활약상에 대해 알리고 있다. 카자흐스탄 위구르인들의 또다른 특별한 활동으로는 위구르 여성 미술가들의 연합인 ‘술탄 크즐라르(Султан Қизлар – 술탄의 딸들)’를 꼽을 수 있는데, 위구르 민족의 문화예술을 일반대중에 전파하는 것을 목적으로 자신들의 역사와 현 시대상을 표현한 다양한 주제의 미술 행사를 기획 및 주최하고 있으며, 나아가 오늘날 신장 위구르 자치구와 관련하여 위구르 동포들이 중국 정부로부터 받고 있는 탄압을 중심으로 한 인권 문제, 그리고 본 지역의 독립 분쟁과 관련된 문제 등도 적극적으로 조명하고 있다.

독일인

2025년 상반기 기준 카자흐스탄 내에서 여섯 번째로 많은 인구를 보유한 독일인 공동체는 전체 카자흐스탄 인구의 1.1%에 해당하는 약 22만 3천 명으로 집계되고 있다. 근대 이후의 카자흐스탄에 독일인들이 유입된 시기는 1800년대 후반으로, 한창 제정러시아 내에서 동부 및 남부 지역들로의 이주 개척이 활발히 이루어지던 때와 궤를 같이한다. 카자흐스탄이 러시아의 지배 아래 놓여 있던 1885년, 파블로다르 지역에 독일인들로만 이루어진 최초의 개척촌 ‘로쥐제스트벤스코예(Рождественское)’의 탄생이 기록상으로는 카자흐스탄 독일인 이주사의 시초로 받아들여지고 있다. 이후 1900년대 초반 들어 적극적으로 진행된 러시아 제국 정부의 자영농 육성 정책에 힘입어 카자흐스탄 북부 지역들에 독일인 정착마을들이 우후죽순 생겨나면서 독일인 인구는 지속적으로 크게 증가했으며, 1930년대 들어 소련 정부의 부농 탄압 정책에 의해 우크라이나, 크림 반도, 볼가 지역, 레닌그라드, 아제르바이잔 등지에서 살던 독일인들이 카자흐스탄으로 쫒겨오면서 그 수는 더욱 늘어났다. 또한 1940년대 초반에는 소련의 유럽 지역 내 영토에 거주하던 독일인들이 대대적으로 강제이주를 당하면서 추가적인 인구 유입이 일어났다.

오늘날 카자흐스탄의 독일인들이 보유한 대표적인 문화 유산 중 하나로는 우선 민족신문 ‘도이치 알게마이네 차이퉁(Deutsche Allgemeine Zeitung - 독일 종합 신문)’을 꼽을 수 있다. 1966년 창간된 본 신문은 현재 알마티에 본부를 두고 있으며 러시아어와 독일어로 발행되고 있다. 카자흐스탄 독일인들의 생활과 문화, 그리고 카자흐스탄과 독일 양국의 정치·경제·문화 교류에 대한 내용을 주로 다루고 있으며 독일로 돌아간 구소련 출신 독일 동포들의 현지 적응 문제와 관련한 사회적 이슈를 심도 있게 조명하기도 한다.

한편 공연문화와 관련해서도 카자흐스탄 독일인 공동체 또한 고려극장, 위구르극장 등과 동일하게 카자흐스탄 정부의 지원 하에 ‘카자흐스탄 국립 아카데미 독일극장(Республиканский академический немецкий драматический театр)’를 운영하고 있는데, 이 또한 ‘오늘날 구소련 지역을 통틀어 유일하게 운영되고 있는 국립 독일극장’이라는 이색 타이틀을 보유하고 있다. 1980년 카라간다 주 소재 테미르타우에서 처음 문을 열었으며 설립 초창기에는 독일의 고전 극작가들과 당시 소련에서 활동하던 독일계 작가들, 그리고 독일-러시아 혼혈 작가들의 작품을 주 소재로 삼았다. 1980년대 말에는 동독을 포함해 동구권 중심의 여러 나라들을 순회하며 공연을 활발히 하기도 했다. 1989년에는 본거지를 알마티로 옮겼으나, 얼마 가지 않아 소련의 붕괴와 함께 카자흐스탄의 독일인들이 대거 본국으로 이주해 가는 현상이 발생하면서 본 극장에서 활동하던 예술인들 또한 대다수가 극단을 이탈했고, 이로 인해 극장 운영을 한동안 중단해야만 하는 상황에 처하기도 했다. 오늘날 들어서는 독일 정부로부터 상당한 지원이 이루어지고 있는 것으로 알려졌다.

공교롭게도 현재 독일극장이 본관으로 쓰고 있는 건물은 고려극장이 지난 2018년 새로운 주소지로 이전하기 전까지 사용하던 곳이다. 현재 카자흐스탄 독일 극장은 독일 민족의 전통성을 강조한 공연보다는 현대적이고 실험적인 소재의 작품들을 중심으로 무대를 꾸미는데 집중하고 있으며 단원 구성 또한 다양한 민족 출신들로 구성하고 있다. 특히 최근에는 유럽, 러시아 및 아시아 예술인들과의 협업 무대가 활발히 펼쳐지고 있는 ‘다문화간 만남의 장’으로서 거듭나고 있다.

한편 카자흐스탄 독일인들은 이 밖에도 사회단체 ‘위데게부트(Wiedergeburt - 부흥)’를 지난 1989년부터 조직하여 운영해 오고 있다. 편의상 같은 사전적 의미를 가진 러시아어 단체명 ‘보즈로즈제니예(Возрождение)’를 쓰기도 한다. 오늘날 카자흐스탄 각지에 지부를 두고 있으며 전국에 흩어져 살아가고 있는 독일계 카자흐스탄 국민들이 전통 문화와 언어를 보존하고 발전시켜 나갈 수 있도록 독일어 교실을 비롯해 다양한 혜택을 지원하고 있다. 또한 1994년부터는 독일 정부의 지원 하에 카자흐스탄 독일인 공동체를 위한 다양한 문화행사와 혜택을 제공하는 ‘네메츠키 돔(Немецкий дом - 독일의 집)'이 설립되어 운영되고 있으며, 현재 ‘위데게부트’와 통합된 형태로 활동하고 있다.

이 밖에도 12세부터 35세 사이의 신세대 카자흐스탄 독일인들을 대상으로 민족 정체성 및 자부심 고취를 돕고 독일 문화 및 언어 학습 활성화를 위해 만들어진 청소년 단체 ‘포뱃츠(Vorwärts – 전진)’를 통해 일반적인 교육 프로그램 외에도 춤·연기·음악 등 예술 분야에 특화된 청소년 활동을 지원하고 있다.

카자흐스탄 독일인 공동체는 또한 ‘네메츠키 에트노그라피체스키 무제이(Немецкий этнографический музей - 독일 민속박물관)’도 운영하고 있다. 페트로파블롭스크, 카라간디, 아스타나를 비롯해 여러 지역들에서 상설 및 가상 박물관 형태로 운영되고 있으며 독일인들의 카자흐스탄 및 러시아 초기 이주사부터 현대에 이르는 모든 역사자료들을 망라하여 전시하고 있다. 이 뿐만 아니라 박물관 방문이 어려운 소규모 지방 거주 독일인들의 공동체를 순회하며 가상 박물관 투어와 미술 전시회 등을 시연하기도 한다.

폴란드인

오늘날 카자흐스탄 전체 인구의 단 0.18%(약 3만 5천 명)로 소수 민족 중에서도 매우 미미한 비중을 차지하고 있는 폴란드인들. 그럼에도 이들은 이미 소비에트 시기부터 미술, 음악 등 카자흐 현지 예술 분야의 발전에 큰 족적을 남긴 위인을 다수 배출하였고 오늘날에 이르러서도 ‘소유즈 폴랴코프 카자흐스타나(Союз Поляков Казахстана - 카자흐스탄 폴란드인 연합)’라는 사회단체를 중심으로 다양한 분야에서 활발히 활동을 펼치는 한편 카자흐스탄과 폴란드 양국간 정치·경제·문화 교류 증진에도 크게 기여하고 있다.

이들이 처음 카자흐스탄 땅에 나타난 시기는 언제였으며, 또 그 계기는 무엇이었을까? 폴란드인들이 카자흐스탄 땅에 유입된 역사적 배경과 이들이 이곳에서 형성한 공동체의 발전사, 그리고 현대의 카자흐스탄 사회 속 활약상에 대해서는 다음호에서 여러 다른 민족들에 관한 이야기와 함께 상세히 알아보도록 한다.

(다음호에 계속)